親孝行の関西旅行のはずが・・・

初日はお義父さんが透析の日だったので、夕方に行けばよいことが分かり結構時間ができました。

師匠はみやこめっせで開かれる「石ふしぎ大発見展」(いわゆるミネラルフェア)に参加。

私は奈良に移動して纏向遺跡に行くことにしました。

私は九州説支持なのですが、ここはちょっと見ておかないと。

9時14分ひかり京都着、9時33分発のJRみやこ路快速で奈良に向かいます。

ホームも列車も外国人観光客だらけ。

10時19分奈良着10時41分発万葉まほろば線で巻向へ。

2両編成のかわいい車両で、外国人の姿は皆無です。

11時4分巻向到着♪

駅前にはさっそく卑弥呼の里をうたった看板が・・・

改札を出て右に行くと、きれいな公衆トイレがあります。

そして、案内板も。まずは、箸墓古墳へ向かいます。

住宅街の中を数分進み、なんとなく左折して国道169号の陸橋の下に案内板があるので、そのように右へ。

住宅街の中を歩いていたこの頃は少しわかりづらいけど、ここをすぎれば、こんもりとした緑の丘が見えてくるのでもう大丈夫です。5分くらいで見えてきます。

ホケノ山古墳は、全長約80m、後円部は三段築成で径約55m、前方部約25mの前方後円墳。

纏向型前方後円墳の中では唯一の葺石を有し、築造期は3世紀中ごろといわれています。

「石囲い木槨」とよばれる埋蔵施設で、この構造は吉備、讃岐、阿波、播磨地域でも見られます。

埴輪はなく、二重口縁壺などの土器や内行花文鏡の鏡片、刀剣類、鉄製農工具などが出土しているとのこと。

こちらは陵墓ではないので登れます。まむしに注意とありますが、どういう風に注意したら?

こちらの埋蔵遺跡は復元されたものです

このお姫さまは、大物主命の妻となったのですが、

夜しか姿を見せない夫を不審に思って、「朝にもその素敵なお顔を見せて」とねだり、「その姿に絶対驚くなよ」と念をおされたにもかかわらず、

朝見たときに小蛇(おろち)だったので驚いて叫んでしまったので、

大物主命はショックをうけて御緒山に登ってしまったとか。

深く後悔したお姫様は箸で陰部をついて亡くなって、箸墓というそうです。

大市というのは地名です。すごい伝説ですよねー。

日本書記の崇神天皇記に載っています。

同性としては、いくら自殺でもそんな死に方はしたくない・・・。

築造は280年から300年ごろとされていて、247年(248年とも?)に死去したとされる卑弥呼の墓とは年代が違いすぎるんじゃないかと思うけれど、最近の炭素年代法の測定だと3世紀中期ともいわれ、それだとどんぴしゃ。

真相を知りたいようなまだ分からない方がいいような・・・これから色々と解明されていくと思います。

思わずふふっと笑ってしまった。三連休の初日にもかかわらず古墳を見に来ているのは私くらいだった。

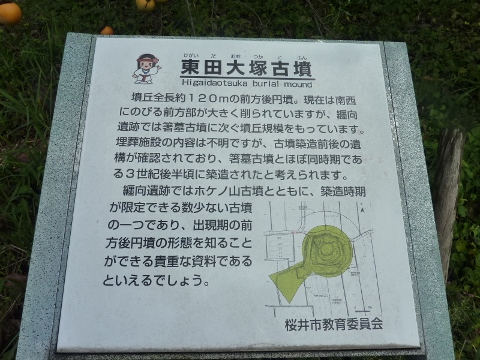

東田大塚古墳

近づいてみたら柿が色づき始めてる。登り口があったので登ってみたら、

蜜柑の木など誰かのお庭のように整備されていてちょっとびっくり。

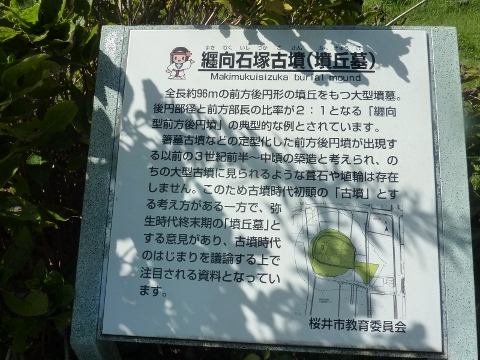

お次は纏向石塚古墳。前期の古墳または弥生時代の墳丘墓とする考え方もあるようです。

小学校の隣にある纏向石塚古墳は今は痕跡があまり分からないですね。

お次は勝山古墳。東田大塚古墳からこのあと矢塚古墳までは近くにあるので一気に回れます。

貯水池あり、周濠施設があったというけど、当時も感慨に使ったのかしら。

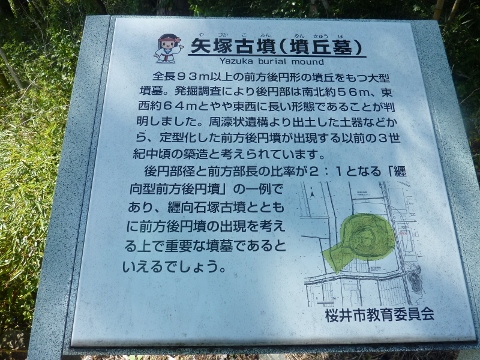

このすぐ近くに矢塚古墳があります。現状では前方部はほとんど見えなくなってます。

(復元長役32mの前方部が確認されています)前方後円墳というより壺のような形ですよね。

この後、巻向駅に戻ります。

この近くにローソンがあります!ここで冷たいペットボトルで水分補給。

この日はとにかく暑くて、しかも旅程が一筆書きだったので、

私は山用のリュックをしょって6kmあまりの行程を歩いていたので汗びっしょり。

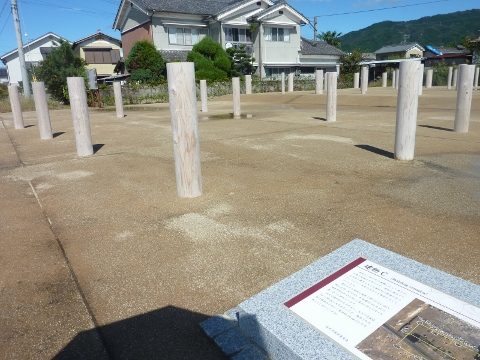

線路沿いに復元された纏向遺跡があります。当時の建物の柱の位置が分かり建物の大きさが分かります。

あまりに暑くて雨傘を日傘代わりにさしています。

山の辺の道は次回に持ち越し(涙)

まほろば線は30分に1本程度しかないので、一駅だけ電車利用というのが難しい。

次回は荷物減らして、山の辺の道トレイルかな。

実はこの後、古市古墳群(大阪府羽曳野市)に移動したのですが、奈良と大阪がこんなに近いと言うのも、関西出身の師匠(夫さん)に指摘されるまで分からず。乗換案内とGoogleマップを駆使して行程を考えました。

勉強不足で行ったので、次回はもっと勉強してから行かないと。