白水館でゆったり休んで、いよいよ今回の旅行も最終日。

お姉さまたちはスーツケースを宿から送って身軽になってます。

私は小さめのボストンバッグだけなので、背負っていきます。

知覧へはバスがあります

白水館から指宿駅までは送迎があります。

9:00のバスで約10分ほどで指宿駅に着きます。

別行動のお姉さまを見送り、知覧組は観光案内所でバスチケットを買います。

一人のお姉さまは「あたし、そういうのつらくてダメなの」と別行動。

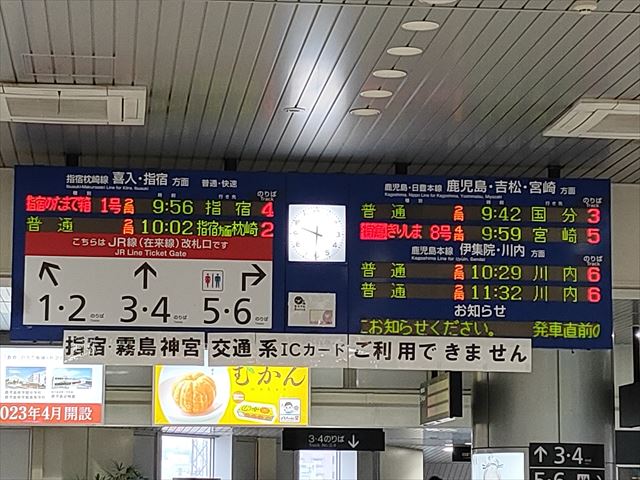

指宿駅前10:01発、特攻観音入口11:05着のバスで向かいます。

こちらのチケットはお得です。

鹿児島~知覧~指宿の路線バスが、2日間乗り放題で2200円。

「指宿駅前」から、知覧特攻平和会館のある「特攻観音入口」まで1150円

「特攻観音入口」から「武家屋敷入口」まで170円

220円お得になります。

が、もし、行きに「いぶすきのたまて箱号」に乗らずバスで来たら、1210円なので、併せて1430円のお得になります。

これだけお得なバスですが、本数がすくないためか空いていました。

(指宿駅前から知覧に向かうバスは一日4本。知覧から鹿児島中央に向かうバスは9本あります)

みんなレンタカーで移動するのでしょう。

知覧特攻平和会館

太平洋戦争末期に、飛行機で敵艦に体当たりして自爆して倒すという特攻という戦闘法があったことは知っていました。

若い兵士たちが、国・愛する家族を守るためとしてその任務についたことも。

その遺品や御遺影、遺書などを見るのは、とてもつらいけど、これからも平和であることを祈るなら、見学しておかなければならない気がしていました。

鹿児島の知覧には、陸軍飛行学校としての飛行場があり、沖縄を本土決戦までの防衛線とするため、派遣する特攻隊員の訓練などを行い、出撃基地となりました。

沖縄戦には全国から特攻作戦に動員された兵士1036名がいましたが、そのうち402名が知覧から派遣されています。

本当に、戦争がなければ、その若者たちが日本のために生業に励んでいたのにと思うと悲しいです。

生きたかっただろうにと思うと。

多くの若者の遺影と遺品が展示してありました。

文章が真面目で、語彙も難しいものを使ってる。

純粋な気持ちに心が洗われます。

陸軍士官学校は難関だというから、優秀な子が多かったのかしら。

若い父親が残される子ども宛にカタカナで書いた手紙に泣く。

教官が教え子たちを送り出すだけでなく、自分も志願したのに上の許可がなかなか下りなくて、妻が妨げにならないようにと子供を道連れに自殺して夫を励ますという手紙があり、夫である教官も志願する云々があるのですが、戦争中でなければこんな悲劇って起きないのにと、また涙。

こんな発想になるほど、洗脳というか考えが染まっていたのかと思うと。

特攻作戦に至るまでの経緯や、数人の遺書の紹介の映像を見て、見学者の多くは泣いていました。私も涙が止まらないです。

泣かせるように作られているのはわかっていたけど。

館内の写真撮影は不可なので写真はありません。

今回の旅行で一番見学者が多かったのが特攻平和会館でした。

外国人の団体も映像を見ていました。どう思うんだろう?

半地下の木造の小屋で出撃前の数日を過ごしていたと聞くと切ない。

うまくまとめられた30分の映像と館内を少しまわるだけで苦しくなってしまい、そうそうに切り上げる。

お姉さまたちに無理につきあってもらったくせに、ていたらく。

私は、日本の平和と繁栄を割と享受できた世代なのではないかと思う。(バブルは学生時代に終わっているけど、今ほど閉塞感はなかった気が・・・)

ウクライナやイスラエル、シリアなどの内戦も含めると、世界中には戦闘が続いている地域や国が未だにあって、「日本は平和で良かった」と他人事でいるのは能天気すぎる。

かといって、何ができるかというと・・・

語り出すと長くなるので、この話題はこれにて。

知覧武家屋敷

バスに5分ほど乗って、次の観光地へ。

こちらの地域は伝統的建造物保存地区となっていて、実際に今もお住まいになっている屋敷を公開しています。

「見学はお断りします」という案内が門に出ているお家も多いので気を付けないと。

こちらのような切り石の塀は格が高い。

次のバスまでの一時間でさらっと見ようとブラブラ歩いていると、凛とした高齢の女性に話しかけられる。

お屋敷にお住まいの方でした。

門の横にもう一つ屋根がある門は格が高い、あっちの家は分家だからそれがないとか、見学者が来る前に庭の掃除をしないといけないから大変なのに、お金を払わずに写真だけ撮っていく人がいるとか、

なんと返したらいいか分からず、適当に相づちを打っていたら、話がちっとも終わらない。

「貴重なお話をありがとうございました。勉強になりました」とお姉さまが、強引に打ち切って、助けに来てくれなかったら、私はずっと聞き続けなきゃいけなかったかも。

確かに、由緒正しい家柄とはいえ、歴史的建物に住むって苦労が多そう。迷惑な観光客もいるだろうし。

お庭を見学する時間も無くなって、そのままバス停に戻りました。

沖縄で見た魔除けの石。丁字路などにあります。

ふるさと維新館

バスで鹿児島中央駅に戻ってきたのは15:30。

飛行機は鹿児島空港20:10発だったので、最後に維新ふるさと館を見学。

幕末の薩摩の様子がよく分かる展示になっています。

ジオラマや等身大の人形が動くシアターもあって、子どもが好きそう。

大河ドラマで使われた衣装も展示してありました。

鹿児島出身のお姉さまがいたから、なるほどーと言った顔で見学していましたが、正直薩長はあまり好きではない。

でも、社会科の教員免許を持ち、日本史と世界史を教えたことがあるから、幕末も明治維新もそれなりに知っている。

鹿児島はとにかく西郷さん推しがすごい。

他にも維新の英傑っているのに、やはり西南戦争で敗れたというところが効いているのかしら。

維新ふるさと館は川沿いにあり、ちょうど桜が咲いていて、花見をする人が多かったです。夕方でも暖かいのがいいなあ、今年の桜は鹿児島で見るのかと思いながら眺める。

(家に帰ってから近所の桜を見に行ったら、十分間に合って良かったです)

空港バスに乗る前に、アミュプラザ(駅ビル)の地下で、ざぼんラーメンを食べました。美味しかったです。

3泊4日の鹿児島旅行はこれにておしまい。

これで、47都道府県をとりあえず制覇しました。(八幡平だけの秋田や高千穂峡だけの宮崎でいいならば)

「神代三陵に行きたい」から始まった鹿児島旅行でしたが、美味しいものを食べて、いい宿に泊まって、温泉や砂蒸し風呂まで体験して、なかなか充実していました。

仕事をやめてからも、お姉さま方と旅行ができて良かったです。

さて、次はどこへ行こう。